ちむどんどんすっさー!

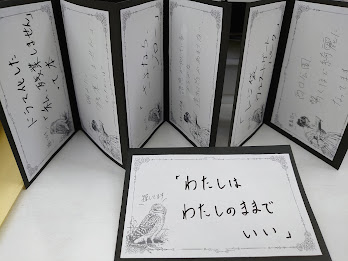

こんにちは、自由の森学園図書館です。 来週から中学3年生が修学旅行に向かいます。図書館でもちょうど先週まで生徒たちが事前学習の調べものをしていました。出来上がったしおりには皆の「想い」がたくさん詰まっていて、充実した学びの旅になる予感がしています。 自由の森日記でも触れられていましたが*、自由の森学園では「教科や、授業の枠組みを越えた ESD 総合森の時間が中心にあり、修学旅行沖縄を見据えてつくられた各教科での学び、そのひとつひとつが” つながる ” 地続きの学びになって」います。 図書館もその“つながり”の中の1つとして、資料を揃えたり探究のお手伝いなどをに全力投球。学園全体で修学旅行を「作っている」感じがしています。 そういえば先日、とある生徒が「来週に沖縄にいる実感がない」とこぼしていました。 日々の授業やしおり作り、そして昨日の出発式で修学旅行へ向かう「流れ」は作られていく一方で、まだ実感が沸かない・・・。それもそうですね。実際に沖縄の土を踏み、そこに吹く風を感じて彼らの「学び」が始まるのですから。 中学3年生の皆、でーじ楽しい時間を過ごして来てください~。 * 出発式の様子はこちらからご覧いただけます!(自由の森日記) 自由の森学園図書館